Шлем из разрушенного кочевнического захоронения у поселка Семеновод

15-сентября-2015. Разместил: SHARIK

Предметы изданного погребального комплекса были отреставрированы п подготовлены к публикации еще в начале 1990-х гг. и неоднократно использовались в экспозициях Ставропольского краеведческого музея им. Н.Г Прозрителева и Г.К. Праве. В начале 2000-х гг., во время работы с материалами Новопавловского могильника (Нарожный Е.И., Охонько НА. 2007), в фондах музея обратили на себя внимание и некоторые фрагменты железа, относящиеся к разрушенному кочевническому комплексу из-под пос. Семеновод (ныне - с. Урожайное). Они не были учтены ранее, хотя позволяют рассматривать публикуемый шлем и его специфические особенности.

Предметы изданного погребального комплекса были отреставрированы п подготовлены к публикации еще в начале 1990-х гг. и неоднократно использовались в экспозициях Ставропольского краеведческого музея им. Н.Г Прозрителева и Г.К. Праве. В начале 2000-х гг., во время работы с материалами Новопавловского могильника (Нарожный Е.И., Охонько НА. 2007), в фондах музея обратили на себя внимание и некоторые фрагменты железа, относящиеся к разрушенному кочевническому комплексу из-под пос. Семеновод (ныне - с. Урожайное). Они не были учтены ранее, хотя позволяют рассматривать публикуемый шлем и его специфические особенности.

Шлем

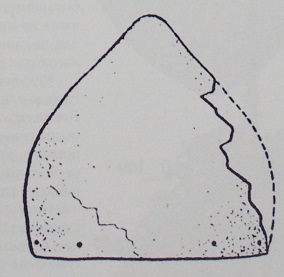

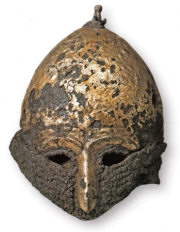

Наголовье сфероконической формы, фрагментирован с лицевой стороны (рис. 1. рис. 2). Свернут в сфероконус из одного металлического листа. Место соединения шва проковано под углом, почти незаметно. Высота шлема 24 см; реконструируемый диаметр нижней части корпуса шлема 22 см. Верхушка шлема горизонтально уплощена; в центре уплощения – сквозное отверстие округло-овальной формы.

Лицевая сторона сохранившейся части шлема но нижней закраине, судя по мелким фрагментам, обломана, изначально имелся неглубокий (до 2 см в высоту) п-образный вырез. По обе стороны от него, со значительным интервалом, расположены сквозные отверстия для заклепок, при помощи которых к нижнему краю шлема крепилась предварительно сложенная пополам железная пластина с п-образными вырезами, образующими чередующиеся зубцы, вырезанные по месту сгиба этой пластинки. Высота расположения отверстий для заклепок – до 2 см от нижнего края шлема. Зубцы расположены часто и предназначались для вставки между ними (в п-образные вырезы) колец бармицы. Высота (глубина) каждого такого выреза – около 0.6 см, ширина каждого выреза не более 0.2 см. Ширина получившегося и выступающего зубца нс более 0.2 см. Под нижним краем шлема, между ним и сгибом пластины-обруча, а также сквозь верхние кольца бармицы, вероятно, продевался железный прут-проволока. Несколько ее мелких фрагментов из данного комплекса позволяют судить о том, что такая проволока имела округлое сечение. Точно такие же обручи из согнутых пополам пластин железа с п-образными зубцами-вырезами в месте сгиба пластины. как и сама система скрепления посредством такого обруча н проволоки бармицы со шлемом, ныне известны по находке шлема из монгольского захоронения у сел. Новотерское в Чечне (Нарожный К.И., 2008а. рис. 3, 1), из погребения №15 Келийского могильника в горной Ингушетии (погребение вместе с монетой Менгу-каана тифлисского чекана середины-начала второй половины XIII в.) (Нарожный Е.И., Нарожный Н.Н., Чахкиев Д.Ю.. 2005, с. 303, рис. 4,8) и среди подъемного материала с территории Алхан-Калииского городища в Чечне (Нарожный Е.И., 2008б, с. 540. рис. 6, 12).

|

|

| Рис. 1. Фото фрагментов шлема из пос. Семеновод | Рис. 2. Реконструкция шлема и пос. Семеновод |

Определенный интерес вызывают и остатки навершия шлема из под пос. Семеновод.

Навсршие шлема

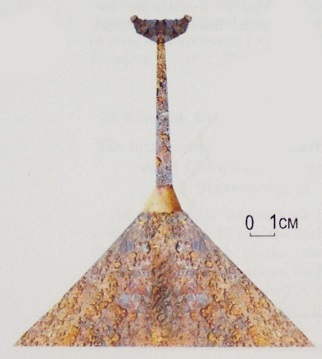

Среди предметов комплекса заметно бросается в глаза усеченно-конический спил рога (?) животного с зашлифованной внешней поверхностью, из центра верхней части конуса выходит наружу фрагмент округлого железного стержня, венчающего шлем. Стержень завершается пластиной луновидной формы, один край которой обломан. Другой ее край завершается перпендикулярно расположенным «диском» малого диаметра с вдавленным центром (рис. 3).

Железный стержень-шпиль, утопленный в роговой конус округлой в сечении формы, плавно утолщается книзу.

Среди мелких фрагментов железа, относящихся к комплексу из пос. Семеновод, есть несколько фрагментов от этого же шпиля, позволяющих реконструировать внешний вид всего стержневидного шпиля. Среди них и фрагмент его нижнего окончания с округлым выступом в центральной части. Вероятно, этот отросток, по диаметру совпадающий с диаметром отверстия на макушке шлема, проходил сквозь это отверстие внутрь шлема и расклепывался изнутри наголовья.

Общая реконструируемая длина стержневидного шпиля изначально, скорее всего, была около 20 см. Усеченный конус из рога, сквозь который проходил шпиль, нижней горизонтальной плоскостью был приклеен (?) к уплощенной «площадке» на макушке шлема. Диаметр нижней части усеченного конуса из рога идеально совпадает с горизонтальным уплощением на верхушке шлема. Эти уточнения позволяют предложить возможную реконструкцию всего навершия (рис. 4).

Стреловидные шпили навершия ныне хорошо известны на целом ряде шлемов золотоордынского времени, распространенных в Монголии и Золотой Орде (Горелик М.В., 1979, с. 91-101; Горелик М.В., 2002, с. 73, 21), на территории Восточной Европы (Федоров-Давыдов ГА., 1966, с. 33, рис. 5), большая часть которых расценивается и как древнерусские (Кирпичников А.Н., Медведев А.Ф., 1985, с. 355, табл. 141,3, с. 356, табл. 142, 3). Есть они и в древностях высокогорной Ингушетии золотоордынского времени (Чахкиев Д.К).. Нарожный Е.И. 1990, с. 129; Чахкиев Д.Ю., 1998, рис. 2,1).

Вполне реально предполагать, что навершия на указанных шлемах – результат эволюционного развития, в ряду которых навсршие шлема из пос. Семеновод является самым ранним, хотя эта проблема нуждается в дальнейшем изучении.

|

|

| Рис. 3. Фото фрагмента навершия со шлема | Рис. 4. Реконструкция навершия шлема из пос. Семеновод |

Полумаска

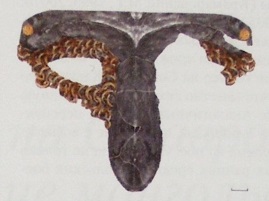

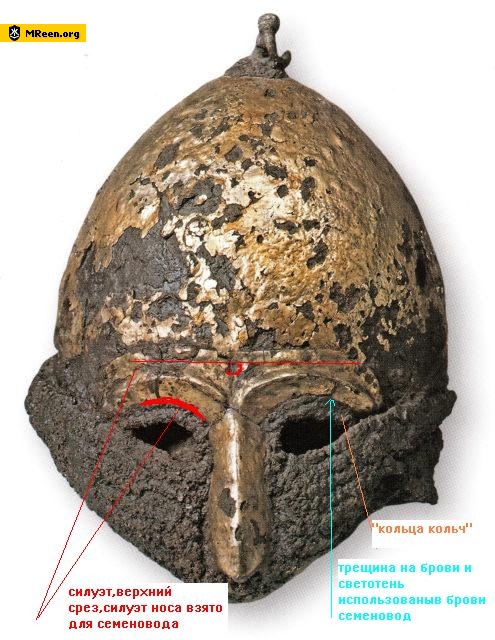

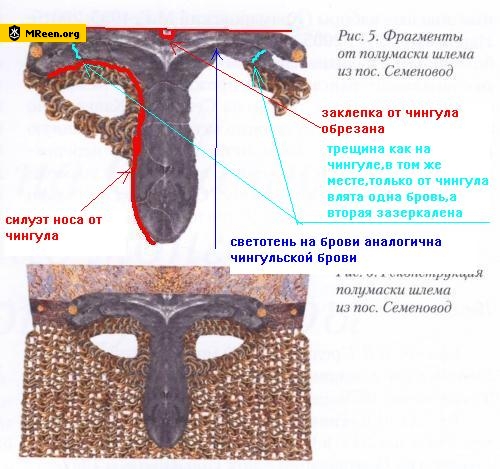

Среди мелких фрагментированных предметов из кочевнического комплекса Семеновод находились остатки металлической полумаски (рис. 5). Абсолютное большинство фрагментов имеют малые размеры, но часть из них «собирается», предоставляя возможность для частичной реконструкции этого элемента боевого наголовья (рис. 6).

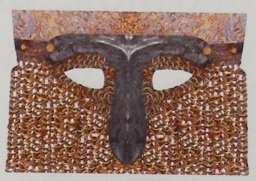

Реконструируемая полумаска кованая. Верхней гранью накладывалась на вырез в нижней части шлема. Крепилась с наголовьем при помощи равномерно расположенных вдоль верхнего края заклепок. Вдоль на-носника, расположенного вертикально, по обе стороны от него расположены вырезы для глаз, пространство вокруг которых вдавлено. Вырезы для глаз вытянуто-овальной формы, заметно сужающиеся к краям. В них сквозные отверстия, сквозь которые продеты кольца бармицы, фактически обрамляющие «глазницы». Наносник расплющен. Кольца бармицы крепились и к наноснику (рис. 6). На оборотной (внутренней) стороне подавляющего количества фрагментов полумаски следы от органической подкладки (?).

Близкая аналогия такой полумаске, но в виде «личины» без шлема (рис. 7). происходит из-под деревни Вщиж в Брянской области (Перед нашествием. 2005, с. 141). Еще более похожей является полумаска со шлема, обнаруженного в известном кочевническом захоронении Чингульского кургана (рис. 8) на Украине (Отрощснко В.В.. Рассамакпн Ю.Я., 1986. с. 22. рис. 7, 2; 1991, реконструкция; Перед нашествием. 2005, с. 82).

|

|

| Рис. 5. Фрагменты от полумаски шлема из пос. Семеновод | Рис. 6. Реконструкция полумаски шлема из пос. Семеновод |

|

|

| Рис. 7. Полумаска из сел. Вщиж, Брянская область (по: Перед нашествием. 2005, с. 144) | Рис. 8. Фото шлема из кочевнического захоронения Чингульского кургана (По: Перед нашествием. 2005, с. 82) |

Бармица

В комплексе из пос. Семеновод найден фрагмент кольчатой бармицы (рис. 9). Судя но ее остаткам, плетение бармицы представляло систему соединения одного кольца с тремя-пятью соседними. Кольца, диаметром около 1 см и толщиной 2 мм. имели ровно обрезанные концы, плотно примыкавшие один к другому и соединенные сваркой (?). В сечении кольца имели округлую форму. По всей вероятности, снизу (с внутренней стороны) на фрагменте бармицы были следы от кожаной (?) подкладки.

Система скрепления бармицы со шлемом описывалась выше.

Установить точную длину бармицы по сохранившимся остаткам невозможно. Однако если учитывать известные случаи, когда на восточных миниатюрах делались прорисовки с изображений реальных боевых изголовий золотоордынского времени (Горелик М.В., 1983). можно предполагать, что бармица должна была опускаться ниже уровня плеч воина, имея боковые разрезы и ниспадая на плечи.

Таким образом, рассматриваемый шлем из кочевнического комплекса Семеновод представлял собою боевое изголовье не только со стреловидным шпилем, но и с полумаской. Определенный интерес вызывают его датировка и возможный историко-культурный генезис.

Вместе со шлемом в разрушенном комплексе находились железные наконечники стрел, а также металлические бляшки поясной гарнитуры. Последние, судя но наблюдениям М.Г. Крамаровского, являются характерными для ранних Джучидов XII-XIII веков (Крамаровский М.Г., 2001а). В рамках этих наблюдений весь комплекс из-под Семеновода (как и комплекс из-под ст. Прочнооконской, Краснодарский край), содержавший предметы чжурчжэньского происхождения (Нарожный Е.И., 2007, с. 60-64)) следует расценивать как инвентарь захоронений знатных воинов-джучидов, погребенных здесь, возможно, еще в 1222 г., во время разведывательного рейда. Тогда отряды монгольских предводителей, пройдя через Дербент, вышли в северокавказские степи, не затронув основной территории Северного Кавказа (Нарожный Е.И., 2008, с. 70-75). Между тем комплекс из Семеновода мог быть связан и с событиями второй военной кампании конца 30-х гг. XIII в. и периодом оформления системы военно-ленных держаний в регионе. На такую постановку вопроса указывает топография расположения подобных археологических комплексов, в погребальном инвентаре которых имелись выразительмыс поясные наборы (КрамаровскнН М.Г.. 1995; 20016; Нарожный К.М., 2005, с. 226-244). Расположенность большинства из ныне известных комплексов подобного социального ранга связана прежде всего с междуречьем крупных рек не только на Северном Кавказе, но и за его пределами, что заметно актуализирует данную постановку вопроса. Аналогичным образом перспективными становятся и вопросы, связанные с возможным восприятием шлема из пос. Семеновод не только как одного из самых ранних среди монгольских боевых наголовий, нанесенных на территорию Восточной Европы на Центральной Азии, но и как одного из маркеров признаков центрально-азиатских инноваций, после 30-х гг. XIII в. появлявшихся на восточноевропейских шлемах: стреловидных стержней-наверший, полумасок и др. Представляется, что шлем из пос. Семеновод позволяет вновь вернуться и к проблеме датировки и историко-культурной атрибуции такого погребального комплекса, как кочевническое погребение из Чингульского кургана.

Литература

- Горелик М.В. Средневековый монгольский доспех // Олон Улсын монголч Эрдэмтний III. Их хурал. Бот. III. Улаанбаатар. 1979.

- Горелик М.В. Ранний монгольский доспех (IX -первая половина XIV в.) // Археология, этнография и антропология Центральной Азии. Новосибирск, 1987. читать

- Горелик М.В. Армии монголо-татар Х-ХV вв. М., 2002.

- Кирпичников Л.II., Медведев Л.Ф. Вооружение // Древняя Русь. Город, замок, село. Археология СССР: В 20 г. М„ 1985.

- Крамаровский М.Г. Новые материалы по истории культуры ранних Джучидов: воинские пояса конца XII -начала XIII в. //Источниковедение истории Улуса Джучн (Золотой Орды). От Калки до Агграхани. Казань, 2001а.

- Крамаровский М.Г. Золото Чингисидов – культурное наследие Золотой Орды. СПб., 2001б.

- Крамаровский М.Г Монгольская золотая пластинка из коллекции Халилли // Эрмитажные чтения памяти В.Г. Луконина. 1986-1994 гг. СПб.. 1995.

- Нарожный Г.И. О некоторых находках XIII-XIV вв. с территории Грозненской области (но материалам личного архива грозненского краеведа М.П. Ссвостьянова) // МИАСК. Вып. 5. Армавир, 2005.

- Нарожный Г.И., Охонько Н А. Новопавловский могильник XIV века в системе евразийских древностей // ММ АС К. Вып. 7. Армавир; Ставрополь, 2007.

- Нарожный Г.И. О некоторых типах средневековых шлемов с территории Северного Кавказа //Военная археология. Сборник материалов семинара при Государственном Историческом музее. Вып. 1. ГИМ. М.,2008а.

- Нарожный Е.И. О находках зодотоордынекого времени с территории Алхан-Калинского городища (Чечня) // Древности Юга России: Сборник памяти А.Г. Лтавина. ИА РАН. М., 2008б.

- Нарожный И.И. О событиях 1222 года на Северном Кавказе (листая страницы «Истории...» различных уголков Юга России) // Культурная жизнь Юга России. № 3. Краснодар, 2008в.

- Отрощенко В.В., Рассамакин Ю. Я. Половецький комплекс Чннгульского кургану // Золото Степу. Шлезвиг, 1991.

- Отрощенко В.В., Рассамакин ЮЛ. Половецький комплекс Чннгульского кургану // Археология. Киев. 1986. № 53. читать

- Перед нашествием. Сокровища ойкумены // История мировой культуры. М., 2005.

- Федоров-Давыдов ГА. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынcких ханов. М., 1966.

- Чахкиев Д.Ю. Новые воинские захоронения золотоордынского времени Паметского могильника горной Ингушетии // Новое в археологии и этнографии Ингушетии. Нальчик, 1998.

- Чахкиев Д.Ю., Нарожный Е.И. Погребение знатного горского воина нам. XV в. из с. Верхний Алкун (Горная Ингушетия) // Военное дело древнего и средневекового населения Северной и Центральной Азии / Под ред. Ю.С. Худякова и К).А. Плотникова. Новосибирск, 1990.

Автор: Нарожный Е. И. 2010. Шлем из разрушенного кочевнического захоронения у посёлка Семеновод (Новоалександровский район Ставропольского края). В: Горелик М. В. (гл. ред.). Батыр: Традиционная военная культура народов Евразии 1. Москва: Издательский дом Марджани.

Интересное замечание от художника Олега Федорова о том что полумаска восставливалась скорее всего по памяти, взято с mreen

В общем, все это вызывает много сомнений и хотелось бы видеть реальные фото кусков от этого предмета.

Очень странное сотношение сохранности металла маски и самого шлема — так не бывает.

Вот, так наверно будет понятнее, что в публикации нам показали под видом полумаски из Семеновода отфотошопленую полумаску со старого фото Чингульского шлема, а не подлинный предмет.

Вот, так наверно будет понятнее, что в публикации нам показали под видом полумаски из Семеновода отфотошопленую полумаску со старого фото Чингульского шлема, а не подлинный предмет.Вернуться назад